著作權人: 陳志豪 / 國立臺灣師範大學臺灣史研究所助理教授 。 李文良 / 國立臺灣大學歷史系教授。林志成 / 退休音樂教師、全昌堂中藥房負責人。

由於目前對於桃園市大溪區地名沿革的說法,皆採日本學者伊能嘉矩的說法,認為係由霄裡社熟番對於河水的描述,轉為漢字標示的「大姑陷」,再由舉人李騰芳改為「大嵙崁」。

但這個說法不僅異於清代文獻的記錄,同時也與地方耆老的認知不同,故本文將透過文獻的整理,釐清「大嵙崁」地名書寫的演變過程。同時,本文透過「大嵙崁」的地名變化,將說明此一地名係由漢人開發過程形成表音文字,再隨街市發展過程,始定著成為「大嵙崁」一詞,沿用至日治時期。

2018年,筆者(陳志豪)因承攬桃園市立大溪木藝生態博物館委託工作,舉辦「大溪田野學校」,作為研究工作者與地方居民的歷史記憶,交流、對話的場域(註1)。

在首次活動中,筆者邀請國立臺灣大學歷史系李文良教授來大溪演講,李教授在分享中提及對大溪舊地名的文獻觀察,認為「大嵙崁」一詞,有可能並非原住民語音轉譯,而是與漢人移民的農業開發有關。

那麼,筆者在「大溪田野學校」的調查訪談中,當地的林志成老師恰巧也向筆者提出對「大嵙崁」地名想法,他認為這地名應與當地自然環境有關。筆者認為,學者與當地居民對於當地地名沿革的共同疑問,實作為「大溪田野學校」的後續成果,故筆者在李文良教授與林志成老師的同意下,整合他們的觀察與寫作成果,重新探討清代「大嵙崁」地名的書寫演變。

有關今桃園市大溪區的地名起源,目前皆依據伊能嘉矩(1909)的調查資料,認定「大溪」最早的地名為「Takoham」,意為霄裡社熟番(平埔族)對於今大漢溪的稱呼,清代以漢字標示為「大姑陷」,同治初年大溪當地的舉人李騰芳,又將地名改為「大嵙崁」(註2)。

不過,實際上伊能嘉矩標示的假名為「トアコオハム(toa-koo-hamu)」,與目前通說的「Takoham」稍有不同,伊能嘉矩從原住民語言的角度,解釋地名的辦法,不免也有簡化地名演變的疑慮(註3)。

一方面,李文良的研究已經指出,文獻上漢人文獻早有「大龜坎」的記載,「大姑陷」其實並非最初的地名用語(註4)。

另一方面,林志成老師也告知筆者,就他過去的調查,泰雅族語中並非用「Takoham」來稱呼大水,而是使用「Opashe」,故「大姑陷」的用語其實比較接近漳州音的大沽潭(大水潭)(註5)。

無論如何,從伊能嘉矩的拼音表記到文獻記載,都顯示現在通行的「Takoham」說法,實有值得討論的空間,故本文以清代「大嵙崁街」的地名為題,重新探討此一地名在文獻的書寫變化。

清代文獻中有關今日桃園大溪地名的記載,以民間的契約文書最為常見,官方的檔案記錄,則多與十九世紀晚期「開山撫番」時期有關。其中,值得注意的是,大約在十九世紀晚期,民間與官方的文獻,幾乎皆使用「大嵙崁」一詞作為今日桃園大溪地區的地名,且沿用至日治時期。對此,本文先將十九世紀晚期以前清代文獻中,有關今日大溪地區的地名記載,整理如表一說明:

從表1的內容可知,今日大溪地區最早出現的地名記載並非「大嵙崁」,而是大龜崁,或是大姑陷,或是八張犁。至於「大嵙崁」一詞,最早出現在嘉慶18年(1813)店仔街起造行店之時,推想此一地名的出現,很可能與過去「八張犁」一帶興建市街的過程有關。換言之,若從民間契約文獻來看,「大嵙崁」地名的出現,背後反映了兩個歷史現象:

第一,「大嵙崁」係源於早期移墾者對於當地地貌的「大龜坎」地名,經過不同階段的轉音、雅化過程,最後出現「大嵙崁」這個地名。

第二,「大嵙崁」背後反映的是漢人移民進入到今日大溪地區定居後,約於十九世紀初期開始興修市街行店的歷史。

此外,「大嵙崁」這個地名出現後,對市街居民的影響頗深。李文良的研究也指出,直到十九世紀末日本前來接收統治時,林本源家族的管事仍將他們在今日大溪街上的廣大宅邸,稱之為「大嵙崁八張犁街通議第」(註6)。

由此來看,「大嵙崁」這個地名隨著市街發展的熱絡,漸漸也廣泛的成為居民慣用的地名。

目前最早有關「大嵙崁」的文獻,係乾隆36年(1771)由霄裡社通事給漢人的付照,這是一份木刻印刷的契約,內容如下(註7):

由於這份契約係以霄裡社通事名義給發,若假定這份契約可反映霄裡社的地名認知,則霄裡社顯然僅將大漢溪以東的地區,廣泛的稱為「河東社地」,後因將社地一帶餘埔租給劉淑珽等漢佃耕種納租,故又有了八張犁這個地名。

事實上,河東這個地名並不僅用於「大嵙崁」,乾隆49年(1784)同時期霄裡、龜崙等社招墾三角湧(三峽)等地時,亦曾使用「河東」來稱呼今日大漢溪以東區域,如「河東楓樹林」(註8)。 由此可見,霄裡社對於大漢溪以東的區域,在漢人入墾前或有相關族語地名,但漢人移民入墾後,霄裡社在與漢人議定土地開發時,並未使用相對應的文字作為地名,而是採用漢人土地開發常用的單位—「犁」,作為地名。

想來,今日大漢溪以東地區的地名,因受漢人移民入墾的影響,故從十八世紀晚期以來,便未能於文獻中保留原住民族語的地名用法,而是很快的借用漢人土地開發時的用語,來作為地名的稱呼(註9)。

在八張犁這個地名之外,乾隆40年(1775)漢人的契約中又出現了「大龜坎」作為地名,這份契約提到(註10):

從這段記載來看,「大龜坎」顯係作為廣域埔地(荒埔)的地名,而「八張犁」則為特定的農墾或聚落範圍。乾隆時期的土地契約,反映出「八張犁」明確為農墾地,且「大龜坎」或「大姑陷」指涉的範圍包含了「八張犁」這個區域。

此外,「大龜坎」最初可能只是表音文字的地名書寫,並非固定的文字地名,所以乾隆49年(1784)時官方的檔案載為「大姑陷」,而非「大龜坎」。但值得注意的是,以目前的閩南語常用辭典來看其拼音,「龜坎」的拼音應為「ku- khàm」,但「姑陷」則為「koo- hām」,似乎在表音上有些無法對應(註11)。

再以客語常用辭典的四縣音(今大溪客家人多為四縣音),則「龜坎」的拼音為「gui(24)-kam(55)」,「姑陷」則為「gu(24)-ham(55)」,拼音上似乎亦有差異(註12)。

從閩客兩個拼音系統來看,從「龜坎」轉譯為「姑陷」,恐怕其中還有官方對於原地名表音與文字書寫的理解,顯與地方漢佃的理解有所不同。換言之,從「大龜坎」到「大姑陷」,其實有一段官方整編大漢溪流域東側墾地的歷史過程。這也不難理解,乾隆49年(1784)官府書寫「大姑陷」地名時,正是展開紫線番界清查之際,「大龜坎」即於此時正式劃入可以合法開墾的番界之內。

由於乾隆36年(1771)漢佃開墾時曾以「八張犁」為地名,應係表示漢佃最初向霄裡社預定承墾的土地,係以40甲(每張犁等於5甲)來計算租額。但實際上,漢人開墾的土地大概遠超過「八張犁」的預定範圍,時隔僅十三年,官府便發現漢人在「大姑陷庄」共墾322.5928甲(註13)。 這也顯示從「大龜坎」到「大姑陷」,不僅是地名書寫的變化,亦是當地土地合法開墾範圍擴張的過程。或許是這個緣故,官方認定的「大姑陷」地名,遂與當地居民原用的「大龜坎」混用,成為「大姑崁」且漸廣為人所用。

今日桃園大溪地區中,大漢溪流域東側一帶,在清代雖為番界之外,係為禁墾,但漢人移民仍與霄裡社合作,前往界外之地開發,並建立了市街(註14)。 乾隆54年(1789)的文獻中,當地居民便有大姑崁八張犁店仔街的記錄,內容提及(註15):

從這段記錄可知,十八世紀晚期漢人移民已在今日大溪老街一帶,建立店仔街聚落,聚落中有公館,也有店屋作為交易場所,顯見當地土地開發與商貿發展甚為熱絡。這個名為店仔街的聚落,在十九世紀初期,又有一波新的發展。

李火德等人,在嘉慶18年(1813)向廖穩等購買埔地,開始興建街屋作為行店,並留有合約說明集資起造行店的權利分配。這份合約不僅是大溪地區市街發展的重要文獻,同時也是最早使用「大嵙崁」一詞的文獻,其合約內容如下(註16):

從合約內容來看,十九世紀初購地起造店屋係由李金興家族集合眾人之力,進行大規模的造街計畫。其造街範圍西至大河底,應係今大漢溪,東至坑仔溝,此一溝圳若依照《臺灣堡圖》(1905)所載,今信義路一帶原有溝圳標示,可推知街市範圍東至約今信義路與康莊路交界,故推想應指今和平路老街。又,其中的合夥人陳漳合,據傳為最早在中央路修築店屋者,故整體的造街計畫,很可能也包含了中央路老街。

由於此次造街計畫很可能涉及今日和平路、中央路老街範圍,故其範圍之廣可想而知。在此一大型建設案推動之際,主事者很可能為了推廣建案,故將原有的「大姑崁」改寫為「大嵙崁」,雅化地標的稱謂。換言之,伊能嘉矩雖指出最早將「大姑崁」改為「大嵙崁」者,係同治初年的李騰芳;但實際上可能是嘉慶18年(1813)李騰芳父親主導起造店屋的建案時,修建團隊提出新的地名書寫,作為日後街市的通稱。

因此,即使「大嵙崁」一詞出現於嘉慶18年,後續居民仍混用「大姑崁」與「大科崁」二詞。筆者推想,大約直到光緒12年(1886)開山撫番後,因大嵙崁撫墾總局於今中央路成立後,「大嵙崁」始較廣泛作為當地居民習用的地名。

地名作為歷史的表徵,常常是相當活潑的。特別是在清代文字並不普及的時代裡,地名書寫的起點往往只是表音文字,故這種表音文字有時也容易常認為是原住民的語言。但是,實際上地名的書寫往往起於漢人墾耕的過程,所以無法避免的現象,便是地名多與漢人的書寫有關。

清代「大嵙崁街」的地名,意指今大溪老街作為商業市街的特性。這個商業市街的地名發展,也正是十八到十九世紀間大溪地區迅速發展、繁榮的過程。從最初漢人進行農業開墾的「八張犁」,進一步發展成為「大龜坎」,再隨官府的介入寫為「大姑陷」,當地人開始使用「大姑崁」這樣的地名。從「龜坎」到「姑崁」,即是大漢溪河東地區大幅開發的過程。十九世紀初期的大型造街計畫,不僅擴大了市街的建設,同時也形成了新的地名「大嵙崁」。隨著市街建設的成功與晚清開山撫番政策的推動,「大嵙崁」遂正式成為當地慣用的地名書寫。

這樣的歷史觀察,或許也與地方居民的調查可以相呼應。根據大溪當地林志成老師的調查,他認為大姑陷或後來的大嵙崁地名,多半是漢人移民從自然景觀命名的地名,應非原住民語的轉譯。所以,透過地名歷史沿革的重新檢視,我們或許可以重新思索現有地名的解釋,與居民認知或記憶的關係是否有所落差,並讓這兩者的落差可以有進一步的對話空間。這樣的討論,並非為了確立某一正確說法,而是讓更多在地居民可以參與地名或地方知識的論述,進而增進對自身家鄉的認識與關懷。2018年「大溪田野學校」的舉行,雖是個實驗性的活動,成效或許有限,但筆者仍盼透過這樣的平台嘗試,讓學術研究與地方知識能有交流的空間,這些交流的過程,或也將有機會產生社區創生的種子。

1.關於「大溪田野學校」的執行內容,參見陳志豪主持,〈107年大大溪田野資源學習平台執行案成果報告書〉(桃園:桃園市立大溪木藝生態博物館,2019),頁72-168。

2.伊能嘉矩,《大日本地名辭書(臺灣ノ部)》(東京:富山房,1909),頁47。

3.目前學界已有不少對伊能嘉矩所作地名沿革,有不少反思與討論,例如翁佳音,《大臺北古地圖考釋》(臺北:臺北縣立文化中心,1998)。

4.李文良,〈番屯與隘墾:十九世紀北臺灣邊區三層埔的案例〉,《漢學研究》39:2(2021.06),頁213。

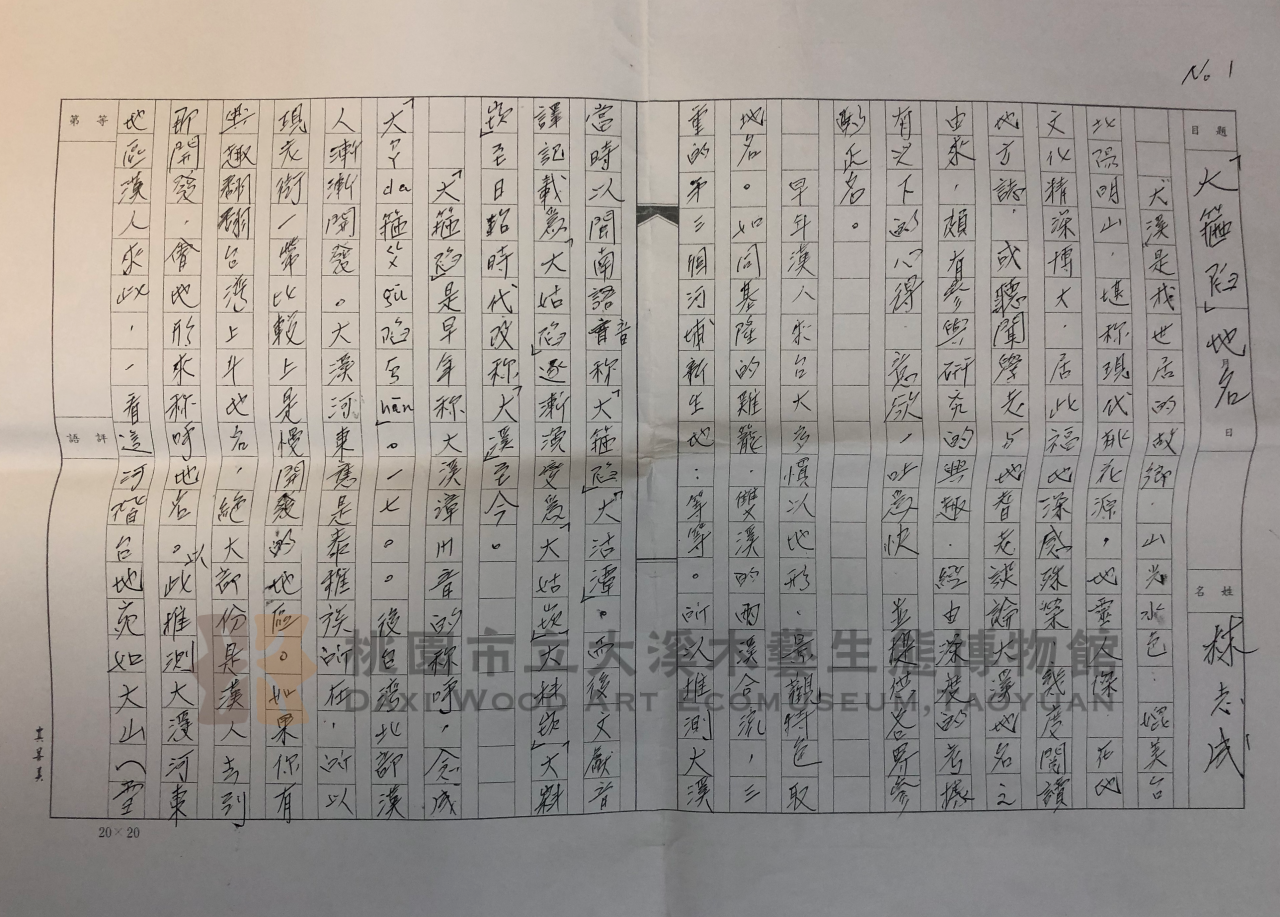

5.林志成,〈大姑陷地名〉,未刊稿,林志成先生提供。

6.李文良,〈番屯與隘墾:十九世紀北臺灣邊區三層埔的案例〉,《漢學研究》39:2(2021.06),頁215。

7.王世慶輯,《臺灣公私藏古文書彙編》(臺北:美國亞洲學會臺灣研究小組,1977),第一輯第一冊,第173號。

8.黃美英,《凱達格蘭族古文書彙編》(臺北:臺北縣立文化中心,1996),頁212。

9.直到日治時期,板橋林家在記載通議第時,仍載為大嵙崁八張犁街通議第,可見八張犁目前雖已消失於大溪的地名,但在20世紀前確實為當地某種行政單位的地名。

10.王世慶輯,《臺灣公私藏古文書彙編》(臺北:美國亞洲學會臺灣研究小組,1977),第一輯第一冊,第34號。

11. 臺灣閩南語常用辭典:https://twblg.dict.edu.tw/holodict_new/

12. 臺灣客家話常用辭典:https://hakka.dict.edu.tw/hakkadict/index.htm

13. 林玉茹等編,《紫線番界:臺灣田園分別墾禁圖說解讀》(臺北:中央研究院臺灣史研究所,2015),頁202。

14. 李文良,〈番屯與隘墾:十九世紀北臺灣邊區三層埔的案例〉,《漢學研究》39:2(2021.06),頁217-219。

15. 臨時臺灣舊慣調查委員,《臺灣私法附屬參考書》(台北:臨時臺灣舊慣調查會,1910)。

16. 臨時臺灣舊慣調查委員,《臺灣私法附屬參考書》(台北:臨時臺灣舊慣調查會,1910)。

-

-